与薬の原則を理解し、患者さんに薬を提供できていますか?

療養中の患者さんは、何らかの薬を用いて症状の緩和や根本治療を行う場合が多く、正しく服薬できなければ、効果的な治療がなされないことがあります。

また、与薬とは、内服のみではなく、点滴、注射、座薬、貼付薬など、その方法は様々で、その吸収や効果出現時間、作用や副作用も異なります。

看護師は、患者さんに薬を提供する最後の関係者となる為、その責任は重大です。

患者さんの信頼や安心にも関わり、インシデントの多い与薬ケアにつて今一度見直してみましょう。

そして、原則に基づいた与薬について理解し、安全に確実な薬の提供を行いましょう。

与薬インシデントの現状

年間の医療事故件数について、最も多いと言われるのが与薬です。

医療事故の実に33%を占める与薬は、その事故の当事者として最も多いのが看護師です。

調剤や処方など、薬剤師の起こすミス、医師が勘違いして処方してしまう処方ミスもありますが、最終的に提供するのは看護師となる為、その責任の矛先は看護師となることが多い現状があります。

与薬の原則6R

患者さんの氏名、年齢、病室、顔を見て、また、薬品名や疾患などを確認し、その患者さんの処方であるかを確認します。

病室やベッドでの確認は、時に認知症患者さんや別な患者さんが間違えて、他人のベッドであ住んでいるケースがある為注意が必要です。

最近では、リストバンドを装着する医療機関が多い為、確認をリストバンドで行うことも出来ます。

薬品名の確認を行います。

最近では、後発薬を利用する医療機関も多くなっている為、先発薬と異なる品名の薬剤があります。

よって、特に薬品名のチェックは重要です。

その薬が何故利用されるのか、患者さんへの効果を考えます。

何も治療や改善を目的とし、その患者さんに必要な薬品かを考えます。

患者さんの疾患や症状を理解していれば、その確認も簡単です。

一日何回、何時間毎、何アンプルや何バイアル、何錠、何包の量の確認を行います。

また、頓服の際の指示の確認も必要です。

注射なのか(静脈、筋肉、皮下、皮内)、点滴なのか、内服なのか、座薬なのか、舌下なのかなど、どのように投与すべきなのかを確認します。

その薬剤の効果や注意点を理解していなければなりません。

希釈は必要な薬剤、噛み砕く薬や舐めて溶かして服用する薬など、その方法にもそれぞれの薬で特徴があります。

一日何回、食前、食間、食後などの指定や、何時間おきなどの時間の指定がある薬があります。

医師の指示される時間と、その薬の作用時間等を理解していなければなりません。

与薬インシデントを防ぐために

ダブルチェック、トリプルチェックの実践しましょう。

患者さんに与薬する前に何人もその薬に関わり、ミスを回避しましょう。

薬の準備の際、調剤前、調剤後、患者さんとの確認、投与直前など、患者さんに投与する前には何工程も準備に要します。

毎回、新たな気持ちで「大丈夫!!」と言う気持ちではなく、疑いの目を持って確認しましょう。

新人看護師に多いとみられがちな与薬ですが、仕事が慣れてきたベテランにもちょっとした気持ちの緩みで発生するインシデントです。

いつ、誰でも起こりうる事故との認識を持ちましょう。

医師が間違っているかもしれないという認識をもちましょう。

時に、アンプルの薬剤をバイアルで指定したり、患者さんの訴えに無い薬の処方があります。

薬剤に対する知識と、患者さんの食感や症状に応じた薬剤かを充分に理解しておきましょう。

また、オーダリングシステムによる障壁を理解しましょう。

オーダリングの内容によっては、あいうえお順等に表記される場合があります。

そのクリックミスでオーダーされる場合があります。

医師の指示の確認と、患者さんの疾患理解は重要です。

経口薬の与薬

手順

●症状の確認

患者さんに無い服の説明を行い、内服前に、嘔吐や下痢などの異常や昇格症状の有無を確認します。このような症状があれば、嘔吐や下痢により正しく吸収されず、内服が無意味となることがあります。

●氏名の確認

与薬前に処方箋と薬袋、内服薬とそのシートや包袋、用法や用量、患者さんの氏名の確認を行います。指示があっているか、患者さんにも違いが無いかを確認します。患者さんの前に行き、氏名と部屋番号、リストバンドの確認を行い、自分の使命が言える患者さんには名乗って貰う。

名乗れない患者さんは、ベッドネームとリストバンド、患者さんの特徴等、2つ以上の情報を持って正しい患者さんかどうかを確認します。

●誤嚥防止

誤嚥防止のため、座位やファーラー位、体が起こせない場合は、側臥位で内服を介助し、嚥下状態を確認します。内服後は、誤嚥防止のため数分間はその体位を保持します。

●内服後のチェック

内服後、嘔気や嘔吐が無いか、喉の使えた感じ、胃痛の有無を確認します。

注意点

●嚥下に問題のある患者さんには、粉薬を処方して貰い、服薬ゼリーやとろみをつけて内服できるよう準備します。錠剤やカプセルは、誤嚥の原因や嚥下に時間がかかる場合があります。

●粉薬が苦手な場合は、錠剤やカプセルにして貰ったり、オブラートに包むようにしましょう。オブラートは、ごわごわして呑みにくくなることがある為、水の上にオブラートを浮かべ、その上に薬を置き、隅から中央へ粉を包むようにすると、粉をオブラートで包み、呑みこみやすい形状や大きさに工夫することが出来ます。

●絶飲食等の指示のある場合でも、内服だけはしてよいと言う医師の指示がある事もあります。内服の続行指示等を確認するようにしましょう。

●舌下錠、噛み砕く薬、溶かす薬など、口の中で特徴ある服用法の薬のある為、用法知識が必要です。

●初めて処方された薬に関しては、内服中のむせや嚥下状態を観察し、その薬の無い服が継続できるかを観察します。そして、継続的な服薬が困難と判断さえた場合は、医師に相談し、代替の薬はないかと考慮を依頼しましょう。

経口与薬は、一般的な服薬介助ですが、薬の内容に関するインシデントの他に、誤嚥や窒息等のインシデントを伴う看護ケアです。

患者さんの服薬し易い薬への変更を看護師として医師に提案することや、服薬補助品の利用により安全な服薬支援を行う必要があります。

そして、時に嚥下を確認したと思っても、薬が口に残っていることもあります。

準備段階の確認と、服薬中、服薬後の充分な確認により、確実な与薬知識や技術の習得が必須です。患者さんの治療に関わる重要ケアである認識を持ち、間違いのない安全な経口与薬を行いましょう。

まとめ

確認をする時に、常に「大丈夫?」「ちゃんとしている?」との気持ちで対応する視点が大切です。

自分では確認に自信が無い場合は、先輩と共に確実なチェックを行う必要があります。

インシデントを発生させると、患者さんからの信頼を失い、自分自身の自信喪失にもつながります。

そして、与薬ミスは、時に患者さんの生命の危機を及ぼすきっかけとのなりかねません。

安全な与薬支援のために、気を引き締めた6R確認作業が必要です。

早めの行動が◎

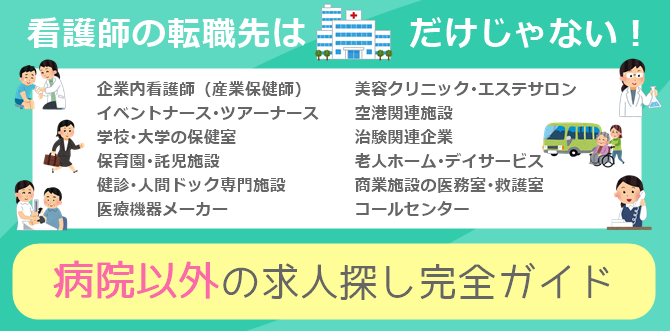

看護師が理想の職場を見つけるために

看護師の仕事を探すときに、好条件の求人を最短で探せるのが「看護師転職サイト」です。無料登録をすると、こんな求人を紹介してもらえます。

「転職しようかな・・・」とお考えの方はもちろん、ココだけでしか見つからない非公開の新着求人を事前に知っておくことで、今すぐではなくても、将来の転職活動がスムーズになりますよ!

看護師転職サイト ベスト3