入浴許可の無い患者さんが、身体の清潔を保つために行われるケアが清拭です。

清拭を行うことは、清潔を保つのみではなく、安心や安寧、心地よさを感じられる精神面の安定に関わるケアでもあります。

また、血液循環を促し、疾患の回復や筋、関節などの機能低下予防や機能維持・回復に関わる廃用症候群を予防するためのケアにもつながります。

しかし、裸の体を他人に拭かれるという羞恥心を伴うケアでもあります。

では、恥ずかしさを感じさせず、快適な気持ちを起こさせる清拭とはどのようなケアでしょうか。

全身清拭の基礎知識と注意点を押さえて、患者さんの安楽と機能維持回復に関わるケアを習得しましょう。

清拭の目的

清拭の目的は、皮膚粘膜の汚れの除去と感染予防です。また、筋肉や身体を動かし、血液循環を良くしたり、温かいタオルで拭く温熱効果により血流改善を促進するケアです。

清拭を行うことでスキントラブルや身体的異常、褥創発生要因を発見し、異常早期発見、対処がなされる重要ケアと言えます。

患者さんには、爽快感を感じ、精神的安定を与えられる好機会にもなります。

清拭の準備物と手順

- 清拭タオル(ホットタオルを使用する場合は、数本用意します。)

- 清拭剤

- お湯とバケツ(湯音は60度前後とし、患者さんに触れる時は40度程度のタオル温度とします。)

- バスタオル(羞恥心へ配慮し、身体を覆うために利用します。)

- 交換用着衣

- 手袋

まず、患者さんの全身状態を知り、清拭ができる状態にあるかをアセスメントします。そして、患者さんに同意を得て清拭の準備を行います。

室温は寒く無いよう、22度から25度程度とし、露出した際の患者さんの反応を見ながら調整します

清拭は筋肉の走行に沿い、末梢から中枢へと進めます。顔、首、両手、腋下、胸部、腹部、下肢、背部、臀部と拭き進め、上から下へ、清潔部から汚染部へと進めていきます。

清拭の注意点

・食後一時間は身体的負担を考慮して清拭を避けます。

・検査や処置が重ならないよう、身体的負担に配慮します。もし、排泄ケアや検査や処置の一環として行うほうが負担が少ないという場合は、陰部洗浄と共に清拭も行うなどの工夫は必要です。

・清拭前後はバイタルサインの測定を行い、高血圧や低血圧、身体的痛みや苦痛のある場合は清拭を避けるようにします。

・皮膚状態の観察を行い、異常時や褥創発生リスクを感じさせる変化がみられる場合は、医師や上司の相談し、早期に対処できるよう報告します。

・浮腫や皮膚の弱まっている患者さんへは、優しく丁寧な処置で、清拭動作が皮膚刺激とならないようなケアを行います。

・羞恥心へ配慮し、カーテンやスクリーン、露出部分の最小化に努めます。また、コミュニケーションを図りながら実施することで、患者さんの羞恥心や緊張感を解くことができます。

・筋肉の走行、腹部は腸の走行など筋や骨格、内臓の人体構造を意識し、自然な形で清拭できる知識の習得が必要です。

・力強さや快適さは、患者さん一人一人感じ方が異なります。痛くないか、弱すぎないか、心地よさが感じられているかを確認しながら、また、寒さや暑さ、清拭タオルの温度はどのように感じるかを確認しながら行うことで快適性や満足感を高めることができます。

まとめ

清拭の技術に関しては、体を拭くという目的が達成できればよいわけではありません。

体を拭くということで気持ちよく、爽快感を感じ、闘病意欲を高められるケアになることを考慮し、満足感あるケアができるよう技術力の向上に努めなければなりません。

また、臥位状態の患者さんに清拭を行うときは、体位変換の回数を減らし、身体的負担を軽減できる効率的で円滑な方法を考慮します。

患者さんの身になり、熟練技術と配慮する気持ちにより心も体も満たされる清拭ケアを行いたいものです。

早めの行動が◎

看護師が理想の職場を見つけるために

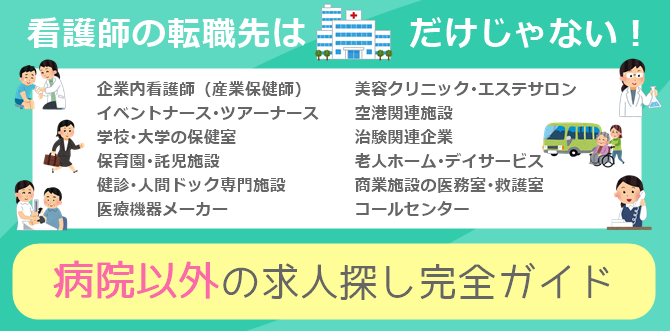

看護師の仕事を探すときに、好条件の求人を最短で探せるのが「看護師転職サイト」です。無料登録をすると、こんな求人を紹介してもらえます。

「転職しようかな・・・」とお考えの方はもちろん、ココだけでしか見つからない非公開の新着求人を事前に知っておくことで、今すぐではなくても、将来の転職活動がスムーズになりますよ!

看護師転職サイト ベスト3